蔡崇达从成人文学到儿童文学的写作变迁 每日快报

《我人生最开始的好朋友》封面

“故乡三部曲”(《皮囊》《命运》《草民》)封面

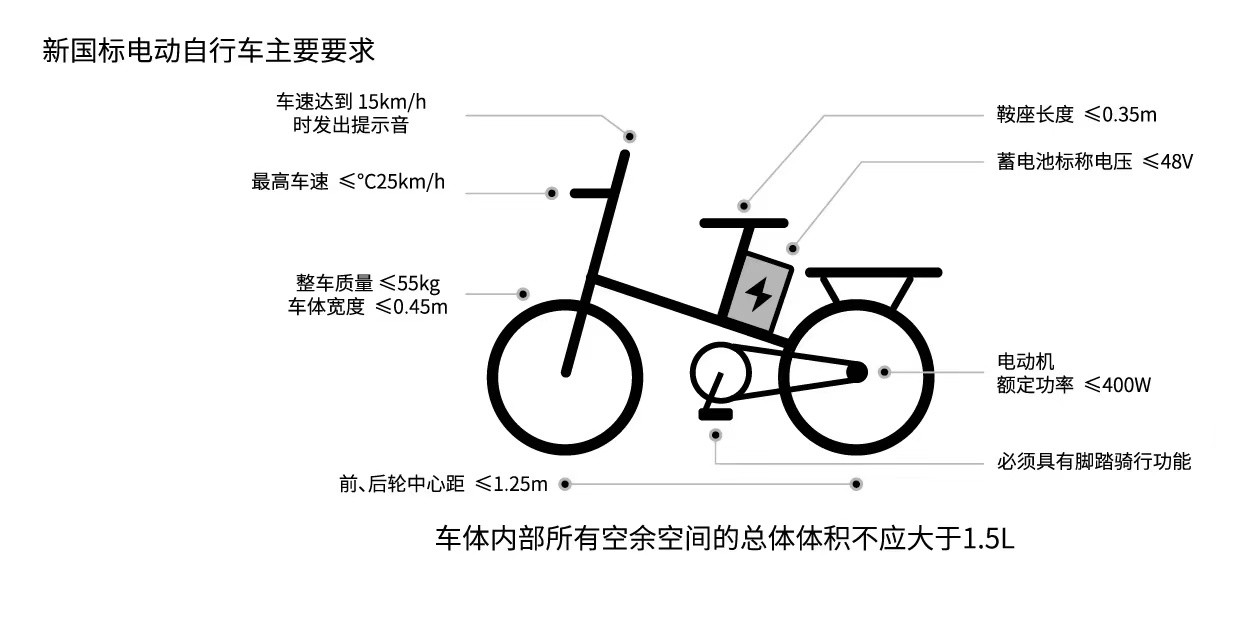

儿童文学是幼年文学(婴幼儿文学)、童年文学和少年文学三个层次的集合体,包括儿童诗歌、童话、儿童小说、儿童散文等多种文体样式。儿童文学的主体读者是儿童,但很多优秀的儿童文学同时受到成人读者的喜爱,譬如《海的女儿》《活了一百万次的猫》等,也正如蔡崇达所说,“写一本大朋友、小朋友都可以读的书”。从儿童文学的角度看,《我人生最开始的好朋友》可以划归到少年文学的层面,也就是说,小学高年级和初高中的孩子都可以看。比对《我人生最开始的好朋友》和“故乡三部曲”(《皮囊》《命运》《草民》)的叙述,可以清晰地看到蔡崇达从成人文学到儿童文学的写作变迁。

在故乡与亲人的叠印叙述中少了“撕咬”

东石镇是蔡崇达既有作品中恒定的故事发生地,但它绝不是静默的背景,而是热烈地参与故事叙述的生命体,如同作者在《草民》中所言,“我所出生的这个东石镇,是个半岛,长得似肥胖的短靴,半截踩进海里。西边靠江的这边,连着大陆,如同踮起的脚跟,似乎还在犹豫是否全部没入海里。三面环海的部分如同脚尖,试探性地插进海里,看着总感觉要瑟瑟发抖”。

值得注意的是,“故乡三部曲”中常常有一种撕咬感,叙事者眼中东石镇遍布的工地好像正在发脓的伤口,人物与自我、他人、世界、逝去之间来回拉扯并尝试突围,有些东西被摧毁,有些东西在艰苦重建。《草民》中的母亲害怕看到一户户的人家老去,一户户的房子空出来,“我”的心里也堵得难受:正在老去的故乡和游子何去何从?“我”知道了父亲生前对儿子的思念,明白了黑昌生前忍受的剧痛,“我”驶离故乡又回到故乡的那条海堤,大喊着“感谢你们来过啊”“欢迎你们再来啊”……叙事者以人物之口发出痛彻心扉的呼号。

但是,《我人生最开始的好朋友》书写故乡与亲人时,少了那些痛楚的“撕咬”。故乡与亲人成为“我”能够再出发的家,也成为“我”能够再回来的家。故乡的很多场景,从故事到人物,从文字到插图,都散发着温暖而明亮的光芒。原本三不五时地找阿太告状的街坊,后来却是打着告状的幌子找“活过那么多的岁月”的阿太聊天;父亲重返加油站工作,街坊们像商量好的一样,摩托车、小汽车甚至是卡车都特意过来加油;还有那些动物朋友和带它们来到“我”身边的亲人,让“我”知道:这就是爱。一如这本书的插图,橙色的霞光、排排坐的朋友、依偎在一起的祖孙、飞翔的鸽群、全家福……都散发着温暖的气息。

同样是描写台风,《皮囊》中的父亲身处其中狼狈不堪,《草民》中的两个中年人起了赴死的念头,那些文字里的台风与台风里的人,都是决绝、撕心裂肺、痛苦不堪的。但是,《我人生最开始的好朋友》中的台风天,“我们”准备充分,精准地用锅碗瓢盆接住了那些漏水的地方,第二天台风刚过,阿太第一时间就出现在“我”家,即便遭遇鸭瘟,“我”也知道,难过的事情,“以后还会有,甚至更让你难受、让你不能理解。但这就是世界啊,有这些东西,就像有台风、有雨、有风一样自然”,“所以咱们要拼命珍惜好的部分”。对生活的理解与信念,终究消融了那些曾经难堪的记忆与感受。儿童文学的写作,特别是在少年文学的层面,真是如此,不回避艰难与阴暗,但总体朝向美好与光明。

“不缺席”的阿太

成为最坚实的支柱

《皮囊》中的同名短文《皮囊》千余字,就把那个“很牛的人”“很狠的人”又“有种说不出的安宁和踏实”的阿太写活了;后来蔡崇达又在长篇小说《命运》里倾尽20多万字的笔墨以阿太为经、众生为纬,书写了壮阔又细腻的人生图景;到了《我人生最开始的好朋友》,阿太不是主角,却胜似主角,在每一个关键时刻,阿太都不动声色又斩钉截铁地将“我们”一家人,从一个个难熬的日子里“救”出来。有鸭子小白的四年里,阿太每个周日早晨的四五点,从郭岑村赶到东石镇,当晚再赶回郭岑村。有次台风刚过,阿太竟然蹚过老街深及腰部的积水,赶来帮助安顿“我们”与鸭子。阿太每次哄着父亲出门割草,其实是帮助他锻炼身体,两个拄着拐杖的人斗智斗勇,直到父亲一天天好起来。

初见阿太,她“笑的时候,皱纹也像海浪一样都快从她脸上漾出来了”。后来,小白离去,看着一直微笑着的阿太,“我”想:“等我长得年纪足够大了,经历过那么多告别了,我还能像阿太这样,对着这舍不得的所有微笑吗?”爱笑的阿太,成为“我”童年与成长中最坚实的支柱。每次,面对他人的怀疑或者愤怒,阿太总是一脸笃定,“不慌不忙”“没事一样”“若无其事”,是笑眯眯、乐呵呵的。当她宣布要教“我们”带鸭子散步时,那一连串的表现又是隆重的、严肃的、不容置疑的,散发着阿太独有的魅力和气魄,“我”也在不知不觉中跟随阿太走出了困境。后来,阿花受伤出走,“我”抱住阿太时,她哭了,并悄悄地告诉“我”:二舅公、大舅公走的时候,她也是偷偷地一个人哭得结结实实……从前,阿太用鸭子小白赔偿“我”失去的外婆,此刻,“我”愿意用自己赔偿阿太失去的母鸡阿花。“我”从被施与、被照顾,成长为能理解、能安慰那个无所不能的阿太的人。

在这样一部书写生命和成长的儿童文学作品中,蔡崇达以阿太的“癖好”传达了广阔而丰厚的生命价值观。阿太总是挑着担,把她养护的花花草草带在身边,因为那些都是她的老朋友。不仅如此,阿太热情地拥抱世界,她和飞过的鸽子、路遇的狗、头顶的太阳以及认识或不认识的乡邻打招呼。诚如蔡崇达所说,阿太教会他试着跟一棵植物、一只动物以及世界上的一切生命建立联结,认识、交往、感受,乃至产生羁绊,成为朋友,直至告别,从中感受生命和爱。

有关父亲的书写

在悄然变化

“故乡三部曲”和《我人生最开始的好朋友》都写到了“父亲”,但是,即使是同一位父亲的同一件事,其视点角度、情节编织、细节捕捉、语言表达也存在细微的不同。

《皮囊》中的父亲,在台风天坚持出门锻炼,被狂风暴雨吹倒在地,他拒绝儿子、妻子、邻居的搀扶,在铺天盖地的暴风雨中,执拗地挣扎、挪移、摔倒……最后精疲力竭,任由邻居家人们将其抬回家。那一天,他这样反反复复了三次,最终,放弃了出门,放弃了说话。他心里有什么东西破碎了。《草民》中的父亲,为了穿上唯一的那套西装,折腾得大汗淋漓,却也只是把上半身勉强塞进去了。为了穿上西裤,他想到的办法是“趴在地上,我们像麻袋一样把他装进西裤”,但裤子终究系不住,大家只能拿毯子遮盖住了坐在轮椅上的他。父亲的生活是难堪、荒诞、凌厉又痛楚的。

但是,在《我人生最开始的好朋友》里,蔡崇达书写了一家人和动物朋友一起努力、一同释然的故事。同样是书写父亲的病,父亲生病的窘迫、家庭生计的艰难被有意无意地“轻描淡写”,侧重点落在辛苦中的幸福上。例如,在《黑咪尽力了》这一章节里,处处洋溢着父亲的笑声,“脸上绽放出的笑容像在发光”“忍不住哈哈大笑”“被父亲的大笑声吵醒”“父亲笑到捧着肚子”。即便黑咪走了,难过的父亲也会笑着说:“那有什么,我以前一个人在宁波都多少年,那么孤独都过来了。你阿爸很坚强的。”在《兔子佐罗的决斗》这一章节里,父亲的身体越来越好,“家里又充满了欢声笑语”……同样是被病痛一点点击垮的父亲,在《我人生最开始的好朋友》里多了温柔与欢笑。成人文学可以写尽“没有光的所在”,但是,儿童文学总要“向着明亮那方”。

如果说,《皮囊》《草民》有太多淤积着的、等待化解的情感、情绪,那么到了《我人生最开始的好朋友》,一切郁结都已疏通。“我”意识到:父亲也一定想仔细照料儿女,但由于生计不得不漂泊在外。“我”对父亲的厌弃,其实是不想或者害怕看到父亲的窘迫与孤单。在《黑咪尽力了》这一章节中,“我告诉自己,现在没有黑咪,轮到我必须学会陪伴父亲了。黑咪真的尽力了,我父亲真的尽力了”。与小说开端五岁的“我”相比,此时十多岁的“我”已经明白:家里那副波澜不惊的模样,其实是父母努力把生活的波折吞下的结果。

在一次次的回望与书写中,“故乡三部曲”在结痂与剥痂中完成了痛楚的新生,《我人生最开始的好朋友》则携着新生的力量拥抱未来的温暖与明亮。

童心童趣

随处可见

与“故乡三部曲”相比,《我人生最开始的好朋友》多了童心童趣以及游戏化的场景,体现出儿童文学的文本特点。

“我”喜欢发呆,有着天马行空的想象和细腻的感受。在“我”眼里,动物和人一样有情感情绪,甚至还有思想,譬如,鸭子小白会困惑,会试探性地发声;它还懂得保密,张着大大的嘴巴,却能忍住不大叫。小白将“我”认作朋友后,黏腻到“我”睡觉、上厕所、上学的时候都要跟着我。每次为了“甩掉”它,似乎需要拼尽智力、体力和运气。最后,被老师关在教室门外的它,竟然一直蹲在学校的矮墙上等我放学,好像它也在认真听课一样。再如,老母鸡阿花有种莫名的高傲,连交朋友都与众不同。它会昂着头乜着眼睛打量人,威严地巡视四周,遇到困惑的事情会露出希望得到解释的神情。有人见到阿花追着老鼠啄,阿花和大白猪竟然交了朋友,阿花啄了盗贼的脸,变成了名副其实惩奸除恶的武林高手……这些拟人化的动物,成为“我”人生最开始的好朋友,也给小说添了几分童话色彩。

书里,很多大人也表现出天真与萌趣。譬如,阿太和父亲就像一对老小孩,父亲质疑谁会把鸭子当作朋友时,阿太回怼:她就和花草树木交朋友!父亲顿时闭嘴躲到一边去了。小说还以漫画化的手法摹写人们有趣的情绪表达,譬如我翻白眼。父亲每天早餐、午餐、晚餐,乐此不疲地表演黑咪懂事的戏码,以至于后来父亲一起头,“我”和母亲、姐姐就“翻着白眼等着了”, 而且,“我翻完白眼,一看,阿太正嫌弃地撇着嘴”,作者将一家人看似互相嫌弃、实则不离不弃的亲密,写得热闹又感人。

在这样富有童心童趣的生活里,还有很多游戏化的场景。比如,每次到外婆家,第一个游戏就是猜猜今天外婆把零食藏在哪儿了。几颗花生、一个枇杷、一点小糕点,每次都被藏在不同的地方:房子的孔洞、窗户顶部的缝隙、大门边的缝隙、外婆床上面的屋顶等等。再如,阿太和父亲这两个拄着拐杖的人满屋子追着蹦蹦跳跳的兔子的情形以及为了防止兔子被老鼠咬伤,他们像哼哈二将一样守在兔子边上的情形,读者看了也忍俊不禁。这些场景描写在很大程度上消解了母亲失业、父亲偏瘫的困窘,显现出勃勃的生机。

在摹写童心童趣时,蔡崇达也书写了“我”渴望像个大人一样的“反儿童化”倾向。其他同学“幼稚地闹、幼稚地叫、幼稚地生气、幼稚地和好”,“我”却有一种难受的孤独。“我”会问阿太一些深刻的人生问题。有时,“我”在童心童趣与少年老成之间摇摆,“我”认定:要赔“我”一个外婆的阿太是个骗子,但“我”还是忍不住各种期待,每天早早起床,慢吞吞离开家,然后又急匆匆回家。当“我”觉察到自己的矛盾时,从假装不在意到极力否定,再到心里反复咒骂,最后实在绷不住——哭了。一个孩子内心的风暴,写得丝丝入扣。在表现儿童的童心童趣时,并不遮蔽其成长中的艰难时刻。

从“故乡三部曲”到《我人生最开始的好朋友》,蔡崇达告别曾经“撕扯”的痛楚,笃定“这世间总有某部分是在意我的,这世界总有些部分是试图陪伴我、和我交朋友的”。

(作者单位:北京教育学院)

关键词:

相关阅读

-

蔡崇达从成人文学到儿童文学的写作变迁...

《我人生最开始的好朋友》封面“故乡三部曲”(《皮囊》《命运》《草... -

焦点热议:康平科技:融资净偿还515.82万...

2025年8月18日康平科技融资净偿还515 82万元,融资余额7148 4万元 -

每日快看:金晶科技:融资净买入683.88...

2025年8月18日金晶科技融资净买入683 88万元,融资余额2 62亿元 -

每日热闻!电动医疗床题材有哪些?(2025...

据南方财富网概念查询工具数据显示,电动医疗床题材有:1、麦格米特:8 -

热资讯!创业板指8月18日涨2.84%

创业板指8月18日涨2 84%。 -

要闻:刘强东天要塌了,京东外卖血亏百...

京东最新财报出炉外卖等新业务亏损148亿外卖大战告一段落后,京东率先

- 蔡崇达从成人文学到儿童文学的写作变迁 每2025-08-19

- 8月19日生意社铝基准价为20726.67元/吨2025-08-19

- 头条:8月19日生意社燃料油基准价为5300.002025-08-19

- 刚刚,阿里“扫地僧”重出江湖!加入杭州AI2025-08-19

- 焦点热议:康平科技:融资净偿还515.82万元2025-08-19

- 最新快讯!平安产险唐山中心支公司开展适老2025-08-19

- 每日速看!新能源动力板块概念股名单,先收2025-08-19

- 江西铜业:融资净买入1.43亿元,创近一年新2025-08-19

- 每日快看:金晶科技:融资净买入683.88万元2025-08-19

- 中国人寿(02628.HK)获中国平安人寿保险增持2025-08-19

- 盘点8月18日数据:光模块CPO概念股市盈率榜单2025-08-19

- 每日热闻!电动医疗床题材有哪些?(2025/8/2025-08-19

- 最资讯丨文化中国行丨从“雨过天青色”品汝2025-08-18

- 看点:瑞德智能:公司当前正聚焦于人形机器2025-08-18

- 最资讯丨茅善玉从艺50周年推首张黑胶唱片,2025-08-18

- 盛弘股份(300693.SZ):上半年净利润1.58亿2025-08-18

- 榆能精细化工100万吨/年高端化学品新材料公2025-08-18

- 今日聚焦!久吾高科:拟发行可转债募资不超52025-08-18

- 【独家】车灯总成相关题材企业(2025/8/18)2025-08-18

- 动态焦点:沪市逼近60万亿 深市近40万亿 2025-08-18

- 焦点快报!中成药研发相关企业名单(2025/8/2025-08-18

- 南玻A:上半年净利润7453.15万元 同比下降89.83%2025-08-18

- 18日全国螺旋管价格稳中趋强 速读2025-08-18

- 国电电力:上半年营收776.55亿,净利润降452025-08-18

- 头条焦点:众诚能源(02337.HK)盈警:预期中2025-08-18

- 每日速讯:星展:升信和置业(00083)目标价2025-08-18

- 滚动:生意社:8月18日临沂地区PVC行情弱势2025-08-18

- 热资讯!创业板指8月18日涨2.84%2025-08-18

- 中国化学(601117.SH):1—7月合同金额合计22025-08-18

- 收评:沪指放量涨0.85%,北证50指数暴涨近72025-08-18